La fertilité des sols agricoles est fondamentale pour assurer une production alimentaire durable. En France, les sols subissent une dégradation continue avec 1,5 tonne de terre perdue par hectare chaque année. Découvrez les composantes de la fertilité des sols et les méthodes pour l’améliorer naturellement.

Les composantes essentielles de la fertilité du sol

La fertilité du sol repose sur trois composantes fondamentales qui interagissent entre elles de manière dynamique. Ces propriétés déterminent la capacité d’un sol à fournir aux plantes les conditions nécessaires à leur développement optimal.

Les propriétés physiques

La structure et la porosité constituent les caractéristiques physiques principales du sol. Une bonne structure permet la circulation de l’eau et de l’air, tandis que la porosité détermine la capacité de rétention en eau. Les analyses granulométriques montrent qu’un sol équilibré contient idéalement :

| Composant | Proportion optimale |

| Sables | 20-35% |

| Limons | 30-50% |

| Argiles | 15-25% |

Les propriétés chimiques

Le pH du sol, qui doit se situer entre 5,5 et 7,0 pour la majorité des cultures, régule la disponibilité des nutriments. Les éléments minéraux essentiels comprennent l’azote, le phosphore et le potassium (NPK), ainsi que le calcium, le magnésium et les oligoéléments. Les analyses chimiques permettent de mesurer :

- La Capacité d’Échange Cationique (CEC)

- Les teneurs en éléments minéraux disponibles

- Le taux de saturation en bases

Les propriétés biologiques

La composante biologique repose sur la matière organique et l’humus, qui structurent le sol et nourrissent les organismes. Un sol fertile contient 3 à 5% de matières organiques. Les analyses biologiques évaluent :

- La biomasse microbienne

- L’activité enzymatique

- Le rapport carbone/azote (C/N)

Interactions entre composantes

Les trois composantes interagissent constamment : l’humus améliore la structure physique, les minéraux nourrissent les organismes, la vie biologique décompose la matière organique. Cette dynamique permet le renouvellement naturel de la fertilité.

État actuel et dégradation des sols agricoles français

Les sols agricoles français subissent des dégradations préoccupantes qui menacent leur capacité productive à long terme. Les données récentes montrent une détérioration accélérée de leur qualité, avec des conséquences sur les rendements des cultures et la durabilité de l’agriculture.

État des lieux des sols agricoles en France

La France compte 29 millions d’hectares de terres agricoles, dont 18 millions de terres arables. Les analyses de l’Observatoire National de la Qualité des Sols révèlent que 25% des surfaces cultivées présentent des signes de tassement. L’érosion touche en moyenne 1,5 tonne de terre par hectare et par an, avec des pics à 10 tonnes/ha/an dans certaines régions comme la Picardie ou la Normandie.

Principales causes de dégradation

Le tassement des sols résulte de la mécanisation lourde et des passages répétés d’engins agricoles. Les analyses montrent que 40% des parcelles en grandes cultures présentent une semelle de labour. La teneur en matière organique a diminué de 15% en 30 ans dans les terres de grande culture.

| Type de dégradation | % des terres touchées |

| Tassement | 25% |

| Érosion forte | 17% |

| Perte de MO | 40% |

Conséquences sur l’activité agricole

Les sols dégradés voient leur capacité de rétention en eau réduite de 30%, limitant les réserves disponibles pour les cultures. La baisse de fertilité naturelle nécessite des apports croissants d’intrants : les tonnages d’engrais minéraux ont augmenté de 12% entre 2015 et 2024 selon l’ANPEA. Les rendements stagnent malgré l’augmentation des doses d’intrants, signe d’une perte d’efficience des sols.

Zones les plus touchées

Les régions de grandes cultures intensives comme le Bassin Parisien, le Nord et l’Est de la France montrent les dégradations les plus marquées. Les analyses de sols réalisées entre 2020 et 2024 indiquent que 60% des parcelles de ces zones ont un taux de matière organique inférieur à 2%, seuil critique pour maintenir les fonctions biologiques du sol.

Pratiques agricoles favorisant la fertilité naturelle

Les pratiques agroécologiques permettent de préserver et d’améliorer naturellement la fertilité des sols agricoles. La gestion raisonnée des rotations culturales, associée à une réduction du travail mécanique et à des apports organiques réguliers, favorise le développement des organismes du sol et le stockage du carbone.

Rotation des cultures et couverts végétaux

L’alternance réfléchie des cultures constitue un levier majeur pour enrichir les sols. L’essai longue durée de Boigneville, mené depuis 1970 par ARVALIS, démontre qu’une rotation diversifiée incluant des légumineuses permet d’augmenter de 15% les teneurs en matiere organique après 30 ans. Les successions culturales recommandées alternent:

- Céréales d’hiver (blé, orge)

- Cultures de printemps (maïs, tournesol)

- Légumineuses fixatrices d’azote (pois, féverole)

- Cultures intermédiaires (moutarde, phacélie)

Réduction du travail du sol

Le labour systématique déstructure l’habitat des organismes du sol et accélère la minéralisation du carbone organique. Les techniques culturales simplifiées préservent la vie biologique:

| Technique | Profondeur travail | Gain carbone (/labour) |

| Travail superficiel | 5-15 cm | +10% |

| Semis direct | 0-5 cm | +25% |

Apports organiques raisonnés

Les amendements organiques (fumiers, composts) enrichissent durablement les sols. Les doses préconisées varient selon la texture:

- Sols sableux: 15-20 t/ha tous les 2-3 ans

- Sols limoneux: 25-30 t/ha tous les 3-4 ans

- Sols argileux: 30-40 t/ha tous les 4-5 ans

Ces pratiques combinées permettent d’atteindre des taux de matiere organique de 2 à 3% dans l’horizon de surface, favorables à une bonne fertilité naturelle.

Solutions pour une gestion durable de la fertilité

La gestion durable de la fertilité des sols nécessite des solutions adaptées aux enjeux actuels de l’agriculture française. Les techniques innovantes développées ces dernières années permettent de préserver et d’améliorer naturellement la qualité des sols tout en maintenant des rendements satisfaisants.

L’agriculture de conservation comme levier d’action

Les techniques de l’agriculture de conservation reposent sur trois piliers : la réduction du travail du sol, la couverture permanente et la diversification des cultures. D’après les données d’ARVALIS, les exploitations pratiquant l’agriculture de conservation observent une augmentation de 15 à 30% de leur marge brute après 5 ans de transition, grâce à la réduction des charges de mécanisation et à l’amélioration de la fertilite des sols.

L’agroforesterie : synergie arbres-cultures

L’association d’arbres aux cultures permet d’enrichir naturellement les sols en nutriments grâce aux racines profondes et à la litière. Les systèmes agroforestiers créent des interactions positives : les plantes bénéficient d’un microclimat favorable tandis que les arbres recyclent les éléments nutritifs. Les mesures de la PAC 2023-2027 soutiennent financièrement l’implantation de systèmes agroforestiers à hauteur de 60% des coûts.

Les biostimulants et amendements organiques

L’utilisation de biostimulants d’origine naturelle (algues, champignons mycorhiziens) stimule l’activité biologique des sols. Les chambres d’agriculture recommandent les doses suivantes selon la texture :

| Type de sol | Dose amendement (t/ha/an) |

| Sableux | 8-10 |

| Limoneux | 5-7 |

| Argileux | 3-5 |

Calendrier type des interventions

- Août-septembre : implantation des couverts végétaux

- Octobre-novembre : épandage des amendements organiques

- Mars-avril : semis direct sous couvert

- Mai-juillet : observations et analyses de sol

L’essentiel à retenir sur la fertilité des sols agricoles

Les agriculteurs français adoptent de plus en plus des techniques comme l’agriculture de conservation et l’agroforesterie pour régénérer les sols. Les résultats économiques positifs de ces méthodes, avec des marges en hausse de 15 à 30%, encouragent cette transition. La combinaison des savoirs traditionnels et des innovations agricoles permet d’envisager un avenir où productivité et santé des sols seront réconciliées.

Le système alimentaire mondial connaît de profondes transformations liées aux défis sanitaires, climatiques et de consommation. La sécurité alimentaire, la qualité nutritionnelle, l’adaptation au changement climatique et l’évolution des chaînes d’approvisionnement sont des thèmes majeurs qui redéfinissent l’alimentation de demain.

Bon à savoir

L’inflation alimentaire a augmenté de 16% sur les deux dernières années en France, modifiant profondément les comportements d’achat des consommateurs qui se tournent davantage vers les produits locaux et bio.

Les enjeux de sécurité et qualité alimentaire

La sécurité et la qualité des aliments constituent des enjeux fondamentaux pour le système alimentaire mondial. Les maladies d’origine alimentaire provoquent chaque année 420 000 décès selon la FAO, dont 125 000 enfants de moins de 5 ans. Les consommateurs exigent une transparence accrue sur la composition des produits et leur mode de production.

Réglementations et normes sanitaires

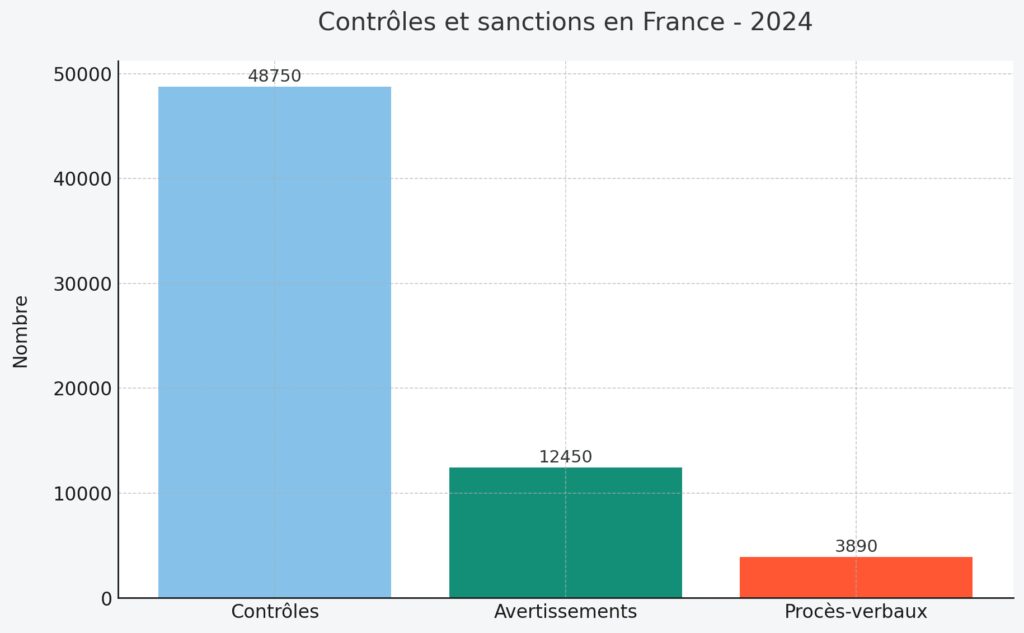

La loi EGAlim de 2018, renforcée en 2024 par la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), encadre strictement la sécurité sanitaire des produits alimentaires en France. Les contrôles portent sur toute la chaine d’approvisionnement, de la production à la distribution. En 2024, 48 750 contrôles ont été réalisés par les services de l’État, conduisant à 12 450 avertissements et 3 890 procès-verbaux.

Traçabilité et contrôles

La traçabilité des aliments s’appuie sur des systèmes numériques permettant de suivre les produits à chaque étape. Les données recueillies concernent l’origine des matières premières, les conditions de production et de transport, les dates limites de consommation. Les contrôles officiels vérifient le respect des bonnes pratiques d’hygiène et la mise en œuvre du système HACCP par les professionnels.

Principaux risques sanitaires identifiés en 2024

- Contaminations microbiologiques (Salmonella, E.coli, Listeria)

- Résidus de pesticides dépassant les limites maximales

- Allergènes non déclarés sur l’étiquetage

- Corps étrangers (plastique, verre, métal)

Qualité nutritionnelle

La SNANC 2024 fixe des objectifs ambitieux pour améliorer la qualité nutritionnelle : réduction de 20% du sel et du sucre dans les produits transformés d’ici 2027, augmentation des fibres et protéines végétales. Le Nutri-Score, désormais obligatoire, guide les consommateurs vers des choix plus sains. Les industriels reformulent leurs recettes pour obtenir de meilleures notes.

Nouvelles exigences des consommateurs

Les enquêtes montrent que 78% des Français considèrent la qualité sanitaire comme le premier critère de choix alimentaire. La demande de produits bio a progressé de 12% en 2024. Les consommateurs plébiscitent également les labels de qualité (Label Rouge, AOP, IGP) qui garantissent des cahiers des charges stricts sur les méthodes de production.

L’impact du changement climatique sur la production alimentaire

Le changement climatique bouleverse profondément les systèmes alimentaires mondiaux. Les variations météorologiques extrêmes perturbent les récoltes et menacent la sécurité alimentaire, alors que la population devrait atteindre 9 milliards d’habitants en 2050.

Des rendements agricoles sous pression

Les épisodes de sécheresse et les inondations dégradent les rendements de l’agriculture. D’après la FAO, les pertes de production liées aux aléas climatiques ont augmenté de 35% depuis 2015. En France, la canicule de 2024 a entraîné une baisse de 28% des récoltes de blé par rapport à 2023. La production de maïs a chuté de 42% dans le Sud-Ouest.

L’adaptation des pratiques agricoles

Les agriculteurs développent des techniques plus résilientes face au dérèglement climatique. La diversification des cultures permet de répartir les risques. Les systèmes d’irrigation économes en eau se généralisent. Les variétés résistantes à la sécheresse gagnent du terrain.

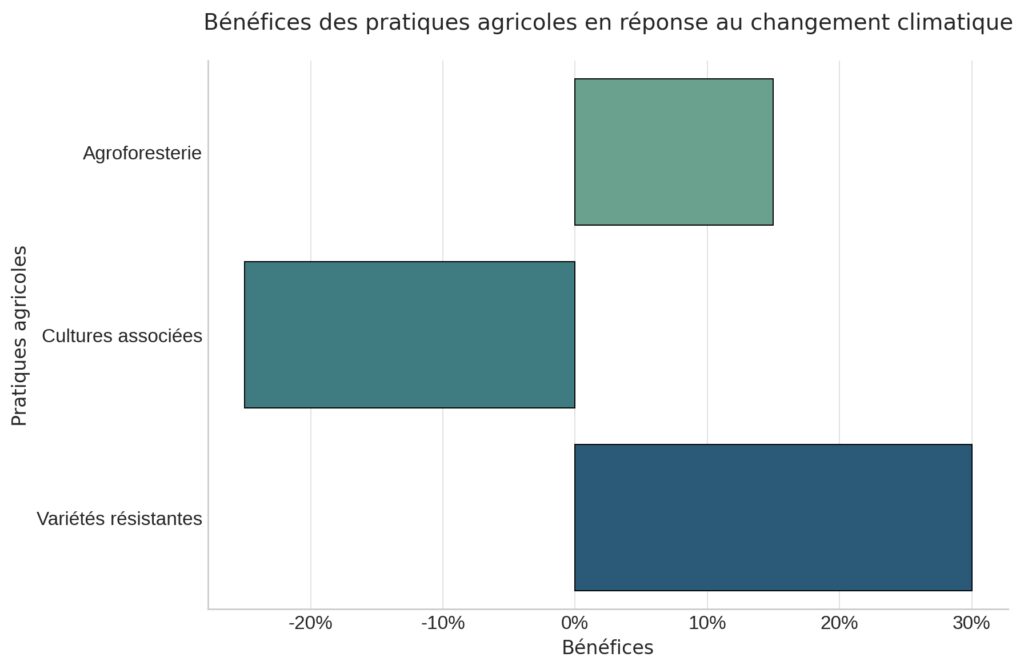

| Pratique | Bénéfices |

| Agroforesterie | +15% de rendement |

| Cultures associées | -25% besoins en eau |

| Variétés résistantes | +30% résilience |

La contribution du secteur aux émissions

L’industrie agroalimentaire génère 31% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’élevage représente 14,5% des émissions globales. Les objectifs de réduction fixés par l’Accord de Paris exigent une transformation profonde des modes de production.

« Les systèmes alimentaires doivent évoluer radicalement pour limiter le réchauffement à 1,5°C »

Corinna Hawkes, Directrice à la FAO

Leviers de décarbonation

- Développement de l’agriculture durable et biologique

- Réduction du gaspillage alimentaire

- Optimisation des chaînes logistiques

- Transition vers des énergies renouvelables

La transformation des chaînes d’approvisionnement

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement dans le secteur alimentaire se sont intensifiées depuis 2023, nécessitant une transformation profonde des modèles logistiques traditionnels. Les entreprises doivent repenser leurs stratégies pour garantir la continuité des flux de marchandises.

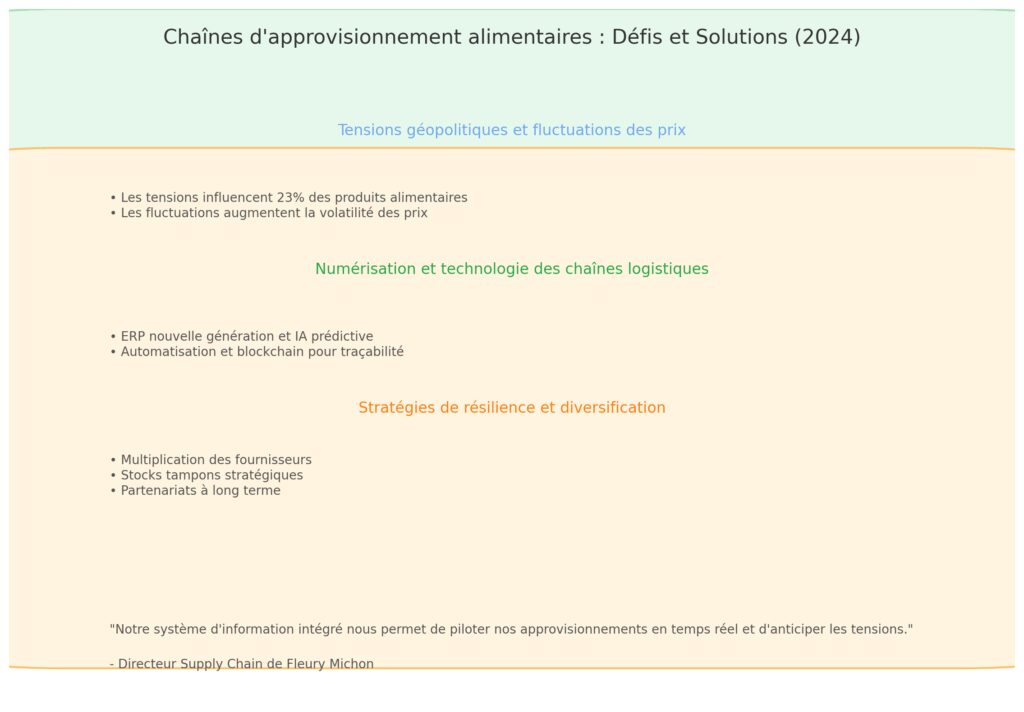

Défis actuels des supply chain alimentaires

Les tensions géopolitiques, notamment le conflit en Ukraine, ont bouleversé les échanges de céréales et d’intrants agricoles. Les fluctuations de l’offre et de la demande génèrent une volatilité accrue des prix, tandis que les problèmes de transport maritime et routier ralentissent les délais d’acheminement. D’après les données de la FAO, les ruptures d’approvisionnement touchent 23% des produits alimentaires en 2024.

Technologies et digitalisation des chaînes logistiques

La transformation numérique des supply chain s’accélère avec le déploiement de systèmes ERP nouvelle génération. L’intelligence artificielle prédictive améliore la planification des stocks et anticipe les risques de rupture. L’automatisation des entrepôts et la robotisation des tâches logistiques permettent d’optimiser les flux. Les blockchain garantissent la traçabilité des produits.

Résilience et diversification des approvisionnements

Les entreprises alimentaires développent des stratégies de sécurisation :

- Multiplication des fournisseurs et zones d’approvisionnement

- Constitution de stocks tampons stratégiques

- Relocalisation partielle des achats

- Renforcement des partenariats long-terme avec les producteurs

Notre système d’information intégré nous permet désormais de piloter nos approvisionnements en temps réel et d’anticiper les tensions

Directeur Supply Chain de Fleury Michon

Les grands groupes français accélèrent la modernisation de leurs chaînes logistiques. Danone a investi 85 millions d’euros en 2024 dans un nouveau centre de distribution automatisé. Fleury Michon déploie une plateforme digitale collaborative avec ses fournisseurs. Ces transformations visent à construire un système alimentaire plus résilient face aux chocs.

L’évolution des modes de consommation

Les modes de consommation alimentaire en France connaissent des mutations profondes depuis 2023, accélérées par l’inflation qui a atteint +16% sur les produits alimentaires en 2 ans. Ces évolutions traduisent de nouvelles attentes des consommateurs français en matière de qualité, de durabilité et de transparence.

Une demande croissante pour les produits durables

Le marché des produits biologiques poursuit sa progression avec une hausse de 9,4% des ventes en 2024. Les circuits courts et l’approvisionnement local séduisent également davantage de consommateurs, comme en témoigne la multiplication des AMAP qui sont passées de 1200 en 2020 à plus de 2000 en 2024. Les produits d’origine végétale connaissent aussi un essor important : le marché des alternatives végétales a progressé de 15% en volume entre 2023 et 2024.

L’inflation modifie les comportements d’achat

Face à la hausse des prix, les Français adaptent leurs habitudes :

- 83% privilégient désormais les marques de distributeurs

- 76% comparent systématiquement les prix

- 65% fréquentent plusieurs enseignes pour optimiser leur budget

La lutte contre le gaspillage s’intensifie

Les lois Garot (2016) et AGEC (2020) ont renforcé les obligations des acteurs de la distribution alimentaire. Les dons aux associations ont augmenté de 25% depuis 2022. Les applications anti-gaspillage comme Too Good To Go ont séduit 8 millions d’utilisateurs en France. Les consommateurs sont également plus vigilants : le gaspillage alimentaire des ménages a diminué de 12% entre 2022 et 2024.

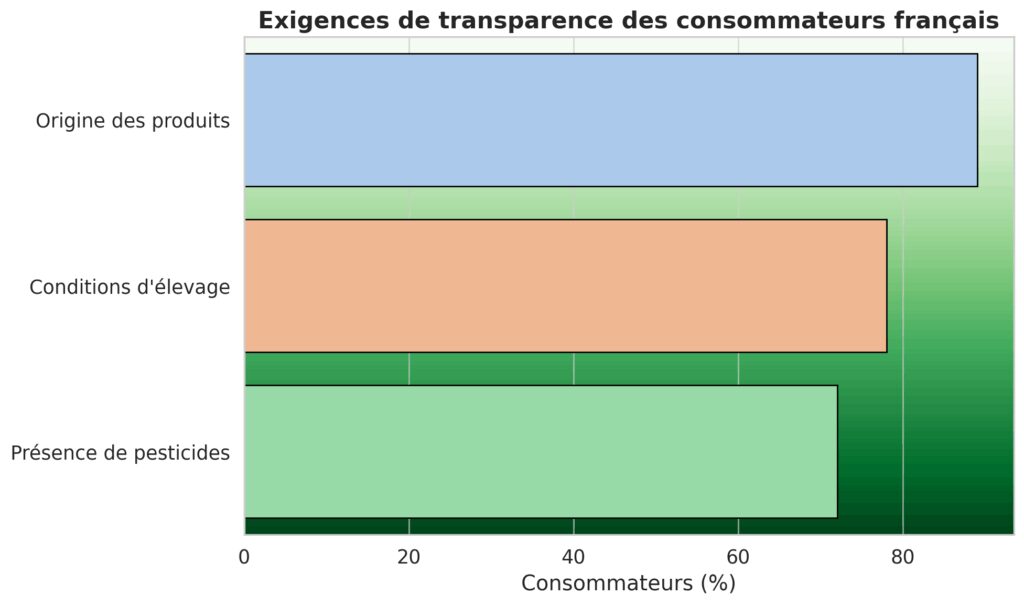

Des attentes accrues en matière de transparence

Les consommateurs exigent une information plus détaillée sur l’origine et les conditions de production :

| Information recherchée | % de consommateurs |

| Origine des produits | 89% |

| Conditions d’élevage | 78% |

| Présence de pesticides | 72% |

L’essentiel à retenir sur les grands défis alimentaires

Les mutations actuelles du système alimentaire nécessitent une réorganisation profonde. La France met en place des réglementations adaptées comme la SNANC 2024 et les lois EGAlim. Les nouvelles technologies et la digitalisation transforment les chaînes d’approvisionnement. Les consommateurs adoptent des régimes plus durables, privilégiant le local et réduisant le gaspillage.

Le marché des denrées agricoles en France connaît des changements majeurs en 2025. Les prix des produits agricoles ont enregistré une hausse de 26,8% depuis mars 2022, modifiant profondément les équilibres du secteur. Les acteurs de la filière s’adaptent pour répondre aux nouveaux défis de production et distribution.

Les tendances actuelles des prix agricoles

L’analyse des tendances des prix agricoles révèle des variations significatives sur les marchés des produits alimentaires depuis 2022. Les cours des denrées agricoles montrent une dynamique haussière persistante, nécessitant un suivi attentif des autorités de régulation.

Évolution marquée des prix agricoles

Les données de mars 2022 ont mis en évidence une augmentation de 26,8% des prix agricoles à la production par rapport à mars 2021, dépassant la précédente hausse record de 26,1% observée en mars 2008. Hors fruits et légumes, la progression atteignait 29,9% sur un an, avec une hausse mensuelle de 11,4% – la plus forte augmentation mensuelle enregistrée depuis janvier 2005.

| Produit | Prix actuel (€/t) | Variation |

| Blé tendre | 226,5 | +0,50 |

| Colza | 528,0 | +2,00 |

| Maïs | 207,0 | 0,00 |

Surveillance institutionnelle des marchés

La Commission européenne effectue une surveillance mensuelle des prix des matières premières agricoles via un tableau de bord détaillé. Ce dispositif analyse l’évolution des cours des produits agricoles représentatifs et des prix à la consommation alimentaires, tant au niveau européen que mondial. Les dernières données de septembre 2024 sont consultables dans le Price dashboard, dont la publication cessera en janvier 2025 au profit de nouveaux outils de suivi.

Tendances actuelles par filière

Les marchés des céréales démontrent une volatilité accrue, avec des variations journalières notables sur les places de cotation. Le blé tendre maintient des niveaux élevés à 226,5 €/t sur le marché physique de Rouen. Le colza poursuit sa progression à 528 €/t FOB Moselle, tandis que le maïs se stabilise à 207 €/t rendu Bordeaux. Ces indicateurs témoignent d’une tension persistante sur les marchés des produits agricoles.

Organisation et structure des marchés agricoles

Les marchés d’intérêt territorial constituent l’épine dorsale de la distribution alimentaire en France, servant de plaques tournantes pour les échanges entre producteurs agricoles et acheteurs professionnels. La Commission européenne encadre leur fonctionnement par des règlements stricts concernant la traçabilité et la sécurité alimentaire.

Structure des marchés d’intérêt territorial

Les MIT s’articulent autour de 4 axes complémentaires :

- Le carreau physique : espace de vente directe où les producteurs locaux proposent leurs produits frais

- Le carreau virtuel : plateforme numérique permettant les transactions à distance

- Le marché d’anticipation : système de contrats à terme sur les produits agricoles

- L’organisation mutualisée : mutualisation des moyens logistiques et des équipements

Les acteurs des marchés agricoles

Le marché de Rungis, plus grand marché de gros alimentaire au monde, accueille quotidiennement :

| Type d’acteur | Nombre |

| Producteurs | 1 200 |

| Grossistes | 450 |

| Acheteurs GMS | 850 |

| Transformateurs | 320 |

Les marchés de référence

Le marché de Rouen sert de référence nationale pour les céréales avec des volumes traités de 8,5 millions de tonnes en 2024. Les prix qui s’y établissent orientent l’ensemble de la filière. Le site accueille également un silo portuaire de 400 000 tonnes permettant l’exportation maritime.

Répartition des volumes par produit à Rouen

| Produit | Volume (Mt) |

| Blé tendre | 4,2 |

| Orge | 2,1 |

| Maïs | 1,4 |

| Colza | 0,8 |

Impact des échanges commerciaux sur le secteur agricole

Les échanges commerciaux dans le secteur agricole français ont connu une évolution majeure en 2024, avec des exportations atteignant des niveaux records. L’analyse des flux commerciaux met en évidence les dynamiques du marché et les enjeux de l’autonomie alimentaire.

Performance des exportations agricoles

Le chiffre d’affaires des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques a culminé à 62,4 milliards d’USD en 2024. Les fruits et légumes représentent 7,2 milliards d’USD de ces exportations, portés notamment par la demande chinoise en durians, noix de coco et autres fruits tropicaux. Les matieres premières agricoles constituent une part substantielle des échanges internationaux.

Balance commerciale et dépendance aux importations

La production locale ne couvre que 4% des besoins alimentaires, créant une forte dépendance aux importations. Cette situation engendre des surcoûts liés à l’insularité, estimés à 11% du chiffre d’affaires. Les consommateurs subissent une hausse moyenne des prix de 14% par rapport au continent.

| Produits | Prix (€/t) | Variation mensuelle (%) |

| Blé tendre | 226,25 | 0 |

| Maïs | 214,00 | 0 |

| Colza | 522,25 | 0 |

Structure des échanges commerciaux

Les premieres destinations d’exportation restent les pays de l’Union Européenne, avec une diversification croissante vers l’Asie. Les importations proviennent majoritairement des pays voisins européens, mais aussi d’Amérique du Sud pour certaines matieres premières comme le soja.

Défis logistiques et coûts de transport

Les contraintes insulaires pèsent sur la compétitivité du secteur agricole. Le transport maritime représente un poste de dépense majeur, avec des variations saisonnières marquées qui influencent directement les prix à la consommation.

Perspectives et développements futurs du marché

Les perspectives du marché des denrées agricoles en France pour 2025 montrent des évolutions contrastées selon les filières. Les mesures de soutien et d’information mises en place ces dernières années permettent d’envisager un développement équilibré du secteur.

Prévisions par filière pour 2025

D’après les dernières données de la Commission européenne, le marché des céréales devrait connaître une année stable avec des cours maintenus autour de 226 €/t pour le blé tendre. Le secteur des oléagineux présente des indicateurs positifs avec une hausse attendue de 27,4% des volumes. Les productions fruitières et légumières devraient quant à elles voir leurs prix baisser de 4,6% en moyenne.

Évolution des prix agricoles (base 100 en 2015)

| Production | Indice | Variation 2024/2023 (%) |

| Céréales | 219,7 | +39,8 |

| Oléagineux | 239,1 | +27,4 |

| Fruits et légumes | 122,0 | -4,6 |

Transformation et circuits courts

La transformation fermière continue sa progression avec 43% des exploitations qui transforment tout ou partie de leur production. Les circuits courts concernent désormais 8 exploitations sur 10, permettant une meilleure valorisation des denrées. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025 selon les projections.

Planification et besoins des opérateurs

Les transformateurs et distributeurs expriment des besoins croissants en matière de planification des productions agricoles. Un système d’information partagé entre producteurs et acheteurs se met progressivement en place pour 2025, visant à mieux coordonner l’offre et la demande. Les mesures d’accompagnement prévoient notamment un renforcement des outils numériques de gestion prévisionnelle.

Ce qu’il faut retenir du marché des denrées agricoles en 2025

Le secteur agricole français poursuit sa mutation avec une tendance à la transformation fermière qui concerne 43% des exploitations. La commercialisation en circuit court se développe et touche 8 exploitations sur 10. Les prix restent élevés mais les marchés territoriaux s’organisent pour faciliter la distribution et les échanges entre acteurs locaux.

Les signes officiels de qualité des produits agricoles français garantissent aux consommateurs des produits répondant à des exigences strictes. Ces labels comme l’AOC, le Label Rouge ou l’Agriculture Biologique assurent la traçabilité et les méthodes de production. Un système complet de certification et de contrôle encadre l’attribution de ces labels.

Les différents signes officiels de qualité des produits agricoles

Les signes officiels de qualité constituent un système d’identification et de valorisation des produits agricoles en France. Ces dispositifs, encadrés par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), garantissent aux consommateurs des caractéristiques particulières liées à l’origine géographique ou aux méthodes de production.

Les appellations d’origine

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) et l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désignent des produits dont la production, la transformation et l’élaboration sont réalisées dans une zone géographique déterminée, selon un savoir-faire reconnu. L’AOC, créée en 1935, constitue la première étape vers l’obtention de l’AOP, reconnaissance européenne instaurée en 1992. En 2024, la France compte 363 produits sous AOP/AOC, dont 101 fromages, 74 vins et spiritueux, et 51 fruits et légumes.

L’Indication Géographique Protégée (IGP)

Créée en 1992 au niveau européen, l’IGP identifie un produit agricole dont au moins une étape de fabrication est réalisée dans une zone géographique délimitée. En 2024, 148 produits français bénéficient d’une IGP, notamment dans les secteurs de la viande (42%), des fruits et légumes (28%) et des produits laitiers (18%).

Le Label Rouge

Instauré en 1960, le Label Rouge atteste qu’un produit possède un niveau de qualité supérieure par rapport aux produits similaires. Les cahiers des charges définissent des exigences strictes sur l’ensemble de la filière. En 2024, 429 cahiers des charges Label Rouge sont homologués en France, concernant principalement les volailles (45%), les viandes (25%) et les produits de la mer (15%).

Les autres signes de qualité

La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) protège une recette traditionnelle au niveau européen. L’Agriculture Biologique (AB) certifie des pratiques respectueuses de l’environnement. La Certification de Conformité Produit (CCP) atteste le respect d’exigences spécifiques. En 2024, ces signes concernent respectivement 2, 83 450 et 291 produits français.

| Signe de qualité | Année de création | Nombre de produits (2024) |

| AOC | 1935 | 363 |

| Label Rouge | 1960 | 429 |

| IGP | 1992 | 148 |

| AB | 1985 | 83 450 |

Le processus de certification et de contrôle de la qualité

L’obtention d’un signe de qualité nécessite le respect d’un processus rigoureux de certification et de contrôle, encadré par la réglementation française et européenne. Les organismes certificateurs agréés vérifient la conformité des produits aux cahiers des charges établis.

Procédure d’obtention d’un signe de qualité

Le dépôt du dossier de demande s’effectue auprès de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) pour les AOC/AOP, IGP et Label Rouge. Le dossier comprend le cahier des charges détaillant les conditions de production, de transformation et les caractéristiques du produit. L’INAO examine la demande pendant 18 à 24 mois en moyenne. Les coûts de certification varient de 1500€ à 5000€ selon le signe demandé.

Organismes certificateurs et contrôles

Les organismes certificateurs indépendants accrédités par le COFRAC réalisent les audits initiaux et les contrôles réguliers. La fréquence des contrôles est définie dans le plan de contrôle validé par l’INAO : contrôles documentaires annuels et visites sur site tous les 12 à 18 mois. En cas de non-conformité, des sanctions graduées peuvent être appliquées : avertissement, suspension temporaire, retrait de la certification.

Évolutions réglementaires récentes

Le règlement UE 2024/851 renforce la protection des indications géographiques avec un nouveau système de surveillance électronique. Les modifications portent sur :

- L’harmonisation des procédures de contrôle entre États membres

- Le renforcement des pouvoirs des organismes de contrôle

- L’obligation de traçabilité numérique des produits certifiés

- La mise en place d’une commission européenne de supervision

Coûts et délais du processus

| Type de certification | Coût moyen | Délai d’obtention |

| AOC/AOP | 3000-5000€ | 24 mois |

| IGP | 2500-4000€ | 18-24 mois |

| Label Rouge | 1500-3000€ | 12-18 mois |

Impact économique des labels de qualité sur la filière agricole

Les signes de qualité constituent un levier économique majeur pour la filière agricole française, générant une valeur ajoutée substantielle pour les territoires ruraux. En 2023, les produits sous signes officiels de qualité et d’origine représentent 20% de la production agricole nationale.

Retombées économiques des SIQO

La production sous signes de qualité génère un chiffre d’affaires de 34,2 milliards d’euros en 2022, dont 22,4 milliards pour les vins et spiritueux et 11,8 milliards pour les autres produits agricoles et agroalimentaires. Les fromages AOP/AOC totalisent une production de 262 000 tonnes, avec notamment le Comté AOP (63 500 tonnes) et le Reblochon AOP (17 400 tonnes).

Emplois et territoires

Les filières sous SIQO emploient directement 461 000 personnes en France, principalement dans les zones rurales et montagneuses. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on dénombre 12 400 exploitations agricoles engagées dans une démarche qualité, soit 27% des exploitations régionales.

| Type de SIQO | Nombre d’exploitations | CA (milliards €) |

| AOC/AOP | 85 000 | 24,5 |

| Label Rouge | 53 000 | 4,2 |

| Agriculture Biologique | 47 000 | 5,5 |

Valorisation des produits

Les produits sous SIQO bénéficient d’une plus-value moyenne de 20 à 30% par rapport aux produits standards. Pour certaines AOP fromagères, cette plus-value peut atteindre 50%. En 2022, le prix du lait payé aux producteurs de Comté AOP s’établit à 520€/1000L contre 400€/1000L pour le lait standard.

Développement territorial

Les SIQO constituent un outil de développement des territoires ruraux. Dans les régions de montagne, 42% des exploitations laitières produisent sous AOP/IGP. La production de qualité permet le maintien d’une agriculture dans des zones à handicaps naturels, avec des retombées positives sur l’économie locale et le tourisme.

Qualité des produits et protection de l’environnement

Les liens entre qualité des produits agricoles et protection de l’environnement se renforcent progressivement dans les cahiers des charges des signes officiels de qualité. Cette évolution répond aux attentes sociétales et aux enjeux écologiques actuels.

L’éco-conditionnalité croissante des labels de qualité

L’INAO intègre désormais des critères environnementaux dans l’acceptation des nouveaux dossiers de certification. Pour les AOC fromagères notamment, les cahiers des charges incluent des dispositions sur le pâturage obligatoire, la limitation de la densité animale ou l’interdiction de l’ensilage. Ces mesures contribuent à préserver les prairies permanentes et la biodiversité.

Les CCP et labels introduisent également des exigences environnementales, même si elles restent moins contraignantes que pour l’agriculture biologique. On observe par exemple des restrictions sur l’usage des produits phytosanitaires dans les labels fruits et légumes.

L’agriculture biologique : un modèle de production respectueux de l’environnement

Le cahier des charges de l’agriculture biologique constitue le système le plus exigeant en matière environnementale avec :

- L’interdiction des produits chimiques de synthèse

- La rotation obligatoire des cultures

- Le maintien de la fertilité naturelle des sols

- Le respect du bien-être animal

Des pratiques vertueuses imposées par territoire

Les AOC fromagères de montagne démontrent une synergie entre qualité et environnement. Le cahier des charges du Comté impose ainsi :

| Critère | Exigence |

| Surface en herbe minimale | 1,3 ha/vache |

| Fertilisation azotée maximale | 50 unités/ha |

| Durée de pâturage minimum | 150 jours/an |

Ces dispositions favorisent le maintien des prairies permanentes et limitent l’intensification des pratiques agricoles. L’INAO renforce progressivement ces exigences lors du renouvellement des cahiers des charges.

L’essentiel à retenir sur les certifications agricoles françaises

Les certifications des produits agricoles français continuent d’évoluer pour répondre aux attentes des consommateurs. Les cahiers des charges intègrent de plus en plus de critères environnementaux, notamment pour l’agriculture biologique. Cette adaptation constante des labels permet de valoriser le travail des agriculteurs tout en préservant les terroirs et les méthodes traditionnelles.

Le métier d’agriculteur en France connaît de profondes mutations. Entre enjeux environnementaux, évolutions technologiques et défis économiques, les professionnels doivent constamment s’adapter. L’automatisation des tâches agricoles joue un rôle croissant dans cette adaptation. Un état des lieux s’impose pour comprendre les conditions actuelles d’exercice, les formations requises et les mesures de soutien existantes.

A retenir

150 millions d’euros d’avantages fiscaux sont prévus dans le plan de souveraineté de l’élevage en 2024 pour soutenir les agriculteurs français

Les conditions d’exercice du métier d’agriculteur

Le métier d’agriculteur en France requiert une grande disponibilité et des compétences variées pour gérer une exploitation dans un contexte économique et environnemental exigeant. Les conditions d’exercice ont considérablement évolué ces dernières années, avec une technicisation croissante et des adaptations nécessaires aux changements climatiques.

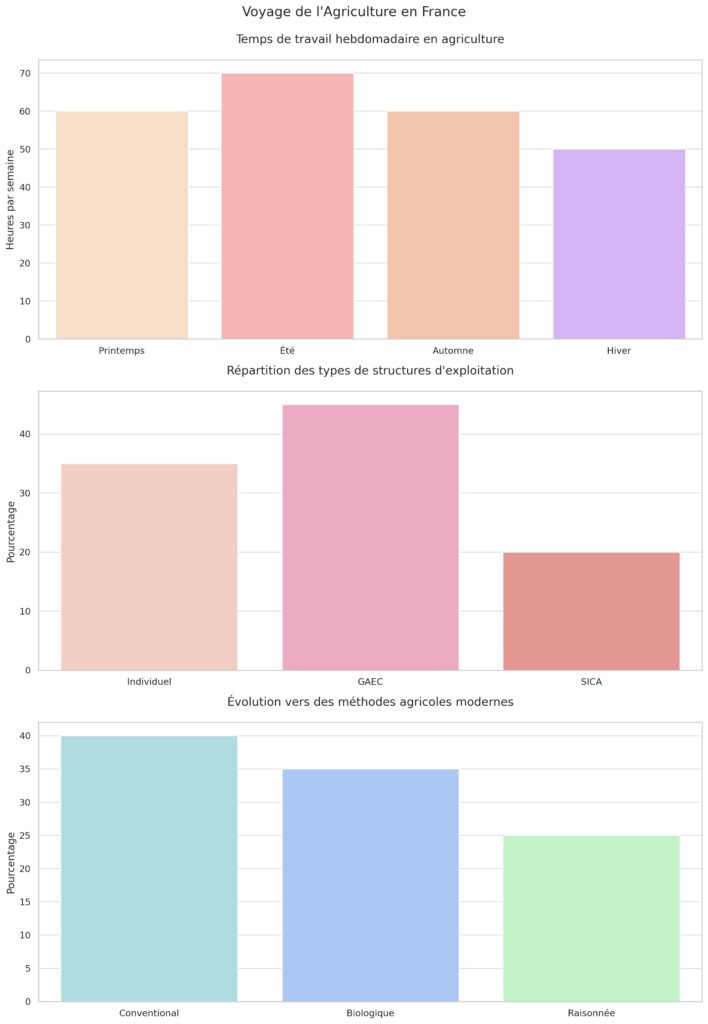

Organisation du temps de travail

L’agriculture impose un rythme de travail soutenu, du matin au soir, y compris certains week-ends et jours fériés. Les activités suivent les cycles saisonniers : semis au printemps, récoltes en été et automne, entretien des cultures et des équipements en hiver. Les aléas climatiques (sécheresse, gel, inondations) modifient fréquemment le planning prévu et nécessitent une grande réactivité.

Structures d’exploitation

Le travail s’effectue rarement en solitaire. De nombreux agriculteurs optent pour le statut de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), permettant de mutualiser les moyens de production et de partager les responsabilités. Les réseaux coopératifs comme les Sociétés d’Intérêt Collectif Agricoles (SICA) apportent un soutien technique et financier indispensable.

Aspects techniques et administratifs

La gestion d’une exploitation nécessite des compétences en commerce pour la vente des productions, en comptabilité pour le suivi financier, et en informatique pour l’utilisation des logiciels spécialisés. L’agriculteur doit maîtriser les outils numériques de gestion parcellaire et de suivi des cultures.

Adaptation aux nouvelles demandes

Le métier demande une capacité d’adaptation aux évolutions des modes de consommation. La transition vers l’agriculture biologique ou raisonnée nécessite l’acquisition de nouvelles méthodes de production, limitant les intrants chimiques. Les conditions d’obtention des aides à l’installation comprennent la possession du bac professionnel agricole et la présentation d’un projet d’exploitation viable.

Réseaux de soutien professionnel

Les agriculteurs bénéficient de l’appui des chambres d’agriculture, des coopératives et des centres de gestion agricole. Ces structures proposent des formations continues, des conseils techniques et un accompagnement dans les démarches administratives. Le statut d’exploitant agricole donne accès à des dispositifs d’aide spécifiques pour le développement et la modernisation des exploitations.

Formation et compétences requises

La formation des agriculteurs s’est considérablement enrichie ces dernières années pour répondre aux défis techniques, économiques et environnementaux. L’automatisation des tâches agricoles est de plus en plus intégrée dans les programmes de formation. L’accompagnement vers le métier nécessite désormais un parcours structuré combinant enseignement théorique et pratique.

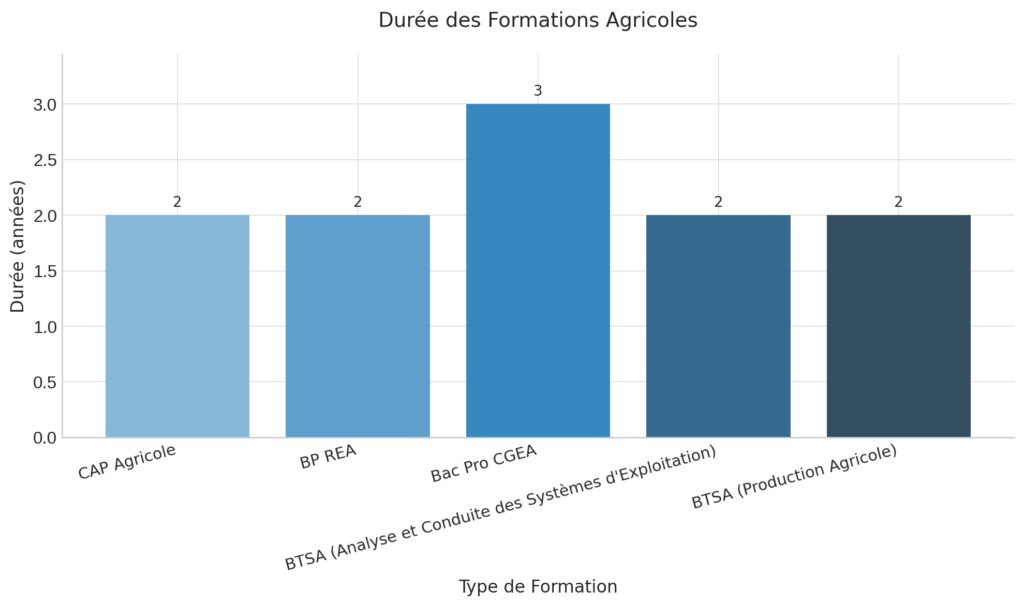

Les parcours de formation initiale

Plusieurs voies de formation permettent d’accéder au métier d’agriculteur. Le CAP agricole, d’une durée de 2 ans après la 3e, constitue le premier niveau de qualification. Le brevet professionnel responsable d’entreprise agricole (BP REA) peut ensuite être préparé en 2 ans. Le bac professionnel « Conduite et gestion de l’entreprise agricole » (CGEA), qui s’effectue en 3 ans, devient indispensable pour bénéficier des aides à l’installation.

Les formations supérieures

Le BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) propose plusieurs spécialisations en 2 ans : analyse et conduite des systèmes d’exploitation, productions animales, agronomie et cultures durables. Ces formations intègrent des modules sur la gestion d’entreprise, l’informatique agricole et les techniques de production.

Compétences techniques requises

- Maîtrise des outils numériques de gestion d’exploitation

- Connaissances en agronomie et techniques culturales

- Compétences commerciales et gestion financière

- Capacité d’analyse des marchés agricoles

Formation continue et accompagnement

Les chambres d’agriculture proposent des formations continues pour actualiser les compétences : nouvelles réglementations, certification environnementale, agriculture biologique. L’accompagnement technique est assuré par des conseillers agricoles, ingénieurs agronomes et techniciens spécialisés qui interviennent sur les exploitations pour optimiser les pratiques culturales.

Dispositifs de tutorat

Un système de tutorat permet aux futurs agriculteurs de bénéficier de l’expérience d’exploitants confirmés pendant leur période d’installation. Ce dispositif comprend 154 heures de formation pratique sur le terrain et un suivi personnalisé durant les trois premières années d’activité.

Les mesures gouvernementales de soutien

En 2024, le gouvernement français a mis en place un ensemble structuré de mesures pour soutenir les agriculteurs. Ces dispositifs encouragent également l’adoption de nouvelles technologies, incluant l’automatisation des tâches agricoles, pour améliorer l’efficacité et la rentabilité. Ces dispositifs répondent aux revendications exprimées lors des manifestations de janvier 2024 et visent à renforcer la position des professionnels du secteur.

Les sept thématiques prioritaires de 2024

La commission interministérielle a défini sept axes majeurs d’intervention : la souveraineté agricole et alimentaire, la reconnaissance du métier d’agriculteur, la revalorisation de l’alimentation et des revenus, l’accompagnement des filières, la protection contre la concurrence déloyale, la simplification administrative et le renouvellement générationnel.

La réforme des retraites agricoles

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2025 intègre une refonte du calcul des pensions. Le nouveau système prévoit deux modes de calcul : sur le revenu pour les années après 2016 et sur les points acquis pour la période antérieure. Les 25 meilleures années seront retenues selon une proratisation entre ces deux méthodes. La MSA reste l’organisme gestionnaire de cette réforme.

Le plan de souveraineté de l’élevage

Un budget de 150 millions d’euros d’avantages fiscaux soutient la filière élevage en France. Cette enveloppe finance notamment la modernisation des installations et la transition écologique des exploitations. Les éleveurs peuvent constituer une provision pour augmentation du coût de production, déductible fiscalement.

Soutien aux agroéquipements

Une allocation de 30 millions d’euros a été débloquée en 2024 pour l’acquisition d’équipements réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le guichet FranceAgriMer gère ces subventions depuis juin 2024. Un complément de 15 millions d’euros renforce la lutte contre la tuberculose bovine.

Dispositifs d’accompagnement

La loi prévoit des dégrèvements fiscaux pour les agriculteurs en difficulté. Une aide à la reconversion professionnelle de 3100 euros est accessible via la MSA. Le gouvernement a également renforcé les contrôles aux frontières pour protéger les productions nationales de la concurrence déloyale.

Les enjeux et perspectives du secteur

Les agriculteurs français subissent actuellement de profondes mutations économiques et environnementales qui transforment leur métier. L’automatisation des tâches agricoles offre des solutions pour améliorer la productivité et la gestion des ressources. La situation du secteur agricole en 2025 révèle des problématiques majeures nécessitant des adaptations rapides.

Des défis économiques croissants

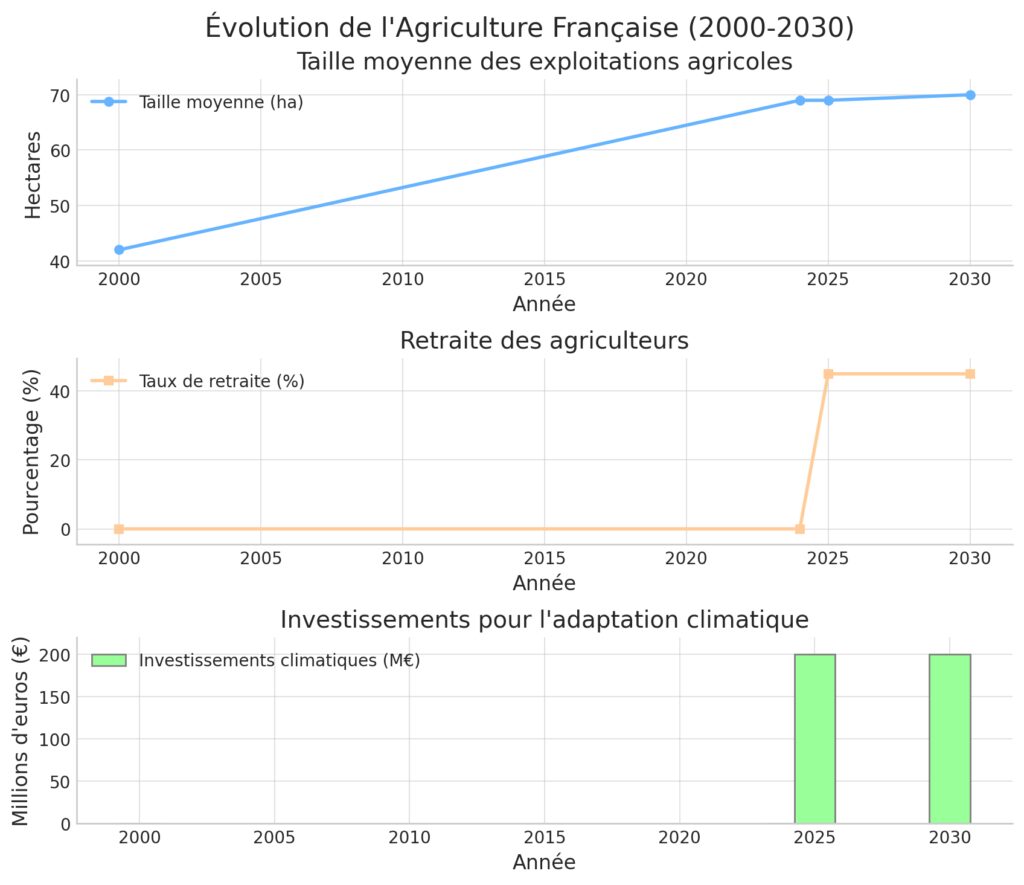

Le secteur agricole français traverse une période délicate avec une baisse continue des prix des produits agricoles, tandis que les charges d’exploitation augmentent régulièrement. Les petites exploitations peinent à subsister, accélérant le phénomène de concentration : en 2024, la surface moyenne des exploitations atteint 69 hectares, contre 42 hectares en 2000. Cette évolution modifie profondément la structure de l’agriculture française.

La question du renouvellement générationnel

La démographie agricole constitue un enjeu majeur : 45% des agriculteurs partiront à la retraite d’ici 2030. Le ministère de l’Agriculture a débloqué en janvier 2025 une enveloppe de 50 millions d’euros pour accompagner l’installation des jeunes, notamment dans les régions méditerranéennes particulièrement touchées par le vieillissement des exploitants.

Tensions internationales et concurrence

L’agriculture française fait face à une concurrence internationale accrue. Les négociations sur l’accord Mercosur inquiètent les producteurs. L’Europe a renforcé ses contrôles aux frontières en 2024, mais les importations de produits agricoles continuent d’exercer une pression sur les prix. Le recrutement de main d’œuvre qualifiée reste difficile malgré l’inscription de nombreux métiers agricoles comme « en tension » par l’arrêté du 2 mars 2024.

L’adaptation climatique : un défi technique

Le changement climatique impose aux agriculteurs de modifier leurs pratiques. Les épisodes de sécheresse et d’inondation se multiplient, nécessitant des investissements dans de nouveaux systèmes d’irrigation et la sélection de variétés plus résistantes. Un projet national d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, doté de 200 millions d’euros sur 5 ans, accompagne cette transition indispensable.

L’essentiel à retenir sur l’agriculture française en 2025

Le secteur agricole français traverse une période de transformation majeure. Les agriculteurs devront relever de nombreux défis : adaptation aux changements climatiques, renouvellement des générations, modernisation des exploitations. L’automatisation des tâches agricoles sera un facteur clé de cette modernisation. Les mesures gouvernementales apportent un soutien financier et structurel, mais la réussite dépendra de la capacité du secteur à innover et à s’adapter aux nouvelles attentes sociétales.

L’industrie agroalimentaire française fait face à de nombreux besoins en 2025, notamment en ressources humaines avec 33 000 postes vacants, en technologies avec la modernisation des équipements, et en adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. Ces transformations nécessitent une évolution rapide du secteur.

Les besoins en ressources humaines et compétences

L’industrie agroalimentaire présente des besoins considérables en ressources humaines, avec 33 000 postes non pourvus en 2021. Premier employeur industriel de France avec 500 000 emplois, ce secteur peine à recruter malgré des perspectives de carrière diversifiées.

Une forte demande de recrutement dans tous les métiers

Les industries agroalimentaires recherchent principalement des profils dans la production (52% des besoins), la maintenance (22%) et le commerce (10%). Les postes vacants concernent autant les opérateurs de production, les techniciens de maintenance que les responsables qualité ou logistique. L’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) prévoit 35 000 recrutements en 2023, notamment dans les fonctions technico-commerciales.

Des compétences variées et transférables

La formation aux métiers de l’agroalimentaire requiert des compétences techniques pointues, particulièrement pour les postes liés à la production et à la qualité. Les entreprises valorisent les savoir-faire issus d’autres secteurs comme la pharmacie ou la mécanique. Les emplois en recherche et développement nécessitent des profils scientifiques de haut niveau.

Répartition des besoins en compétences

- Production et transformation : 52%

- Maintenance industrielle : 22%

- Commercial et marketing : 10%

- Qualité et sécurité : 8%

- Logistique : 8%

Des difficultés de recrutement persistantes

Le manque de candidats freine le développement des industries du secteur. Selon une enquête nationale, 54% des entreprises connaissent une croissance d’activité mais peinent à recruter. Cette situation affecte directement la production et la compétitivité. Les régions à faible taux de chômage, comme la Bretagne, sont particulièrement touchées par ces difficultés de recrutement.

Christian Divin, directeur général de l’Adepale : « En Bretagne, où le taux de chômage est faible et les entreprises agroalimentaires concurrencées par d’autres secteurs, la pénurie est encore plus forte »

Les besoins technologiques et en équipements

Face aux mutations rapides du secteur agroalimentaire, les besoins technologiques et en équipements constituent un axe majeur de développement pour les industriels. La modernisation des outils de production devient indispensable pour répondre aux exigences réglementaires et aux standards de qualité.

Modernisation des outils de production

L’automatisation et la numérisation des chaînes de production agroalimentaires progressent en 2024-2025. Les investissements en technologies permettent d’augmenter la productivité de 15% en moyenne selon les données du programme Usine Agro du Futur. La robotisation des tâches répétitives réduit la pénibilité du travail et améliore les conditions des opérateurs.

Équipements innovants 2024-2025

Les nouveaux équipements intègrent des fonctionnalités avancées :

- Mélangeurs à double hélice avec contrôle digital de la température

- Convoyeurs automatisés avec systèmes de nettoyage intégrés

- Pompes sanitaires à débit variable programmable

Technologies numériques et traçabilité

Les ERP dédiés à l’agroalimentaire deviennent incontournables pour la gestion de production. Ces logiciels assurent le suivi des lots, la traçabilité des matières premières et la conformité aux normes HACCP. Les capteurs connectés permettent la collecte en temps réel des données de production et de transformation.

Sécurité alimentaire et qualité

Les technologies de contrôle qualité se renforcent avec :

- Détecteurs de corps étrangers par rayons X

- Systèmes de vision artificielle pour le tri

- Contrôles microbiologiques automatisés

Le taux d’équipement en outils numériques de traçabilité atteint 72% dans les grandes entreprises agroalimentaires françaises en 2024, contre 45% en 2022. Les investissements technologiques représentent en moyenne 4,2% du chiffre d’affaires du secteur.

Les besoins liés aux nouvelles exigences du marché

L’industrie agroalimentaire connaît des mutations profondes dans les attentes des consommateurs, modifiant les besoins des entreprises pour répondre aux nouvelles exigences du marché. Les tendances de consommation évoluent vers plus de transparence et de responsabilité.

Évolution des attentes des consommateurs

Les consommateurs recherchent désormais des produits alimentaires de qualité, avec une traçabilité totale. Les études montrent que 44% des achats concernent les produits locaux. La naturalité des aliments constitue une préoccupation majeure, tout comme la durabilité des modes de production. Les entreprises doivent adapter leurs processus de transformation pour garantir ces caractéristiques.

Nouvelles tendances de consommation

Les attentes en matière de sécurité sanitaire et de transparence sur l’origine des produits nécessitent des investissements conséquents. La demande croissante pour les produits biologiques et locaux impose aux industriels de revoir leurs chaînes d’approvisionnement. Les émissions de gaz à effet de serre (16%) et l’utilisation des terres (16%) figurent parmi les principaux critères environnementaux surveillés.

Contraintes économiques et environnementales

Les coûts de production augmentent sous l’effet de plusieurs facteurs :

- Hausse des prix des matières premières agricoles

- Augmentation des coûts énergétiques

- Investissements nécessaires pour la durabilité

- Renforcement des contrôles qualité

Engagement RSE des entreprises

Les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises deviennent incontournables. Les industriels mettent en place des programmes de réduction des déchets, d’économie d’énergie et d’amélioration des conditions de travail. La certification des pratiques durables requiert des moyens humains et financiers supplémentaires.

Les besoins réglementaires et normatifs

L’industrie agroalimentaire doit respecter un cadre réglementaire et normatif strict pour garantir la sécurité des consommateurs. Les exigences se renforcent chaque année, nécessitant une adaptation constante des entreprises du secteur.

Un encadrement réglementaire renforcé

La réglementation sanitaire constitue le socle des obligations du secteur agroalimentaire. Le paquet hygiène européen définit les règles de sécurité sanitaire, avec notamment l’obligation de mettre en place un système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). La traçabilité des produits devient également une exigence majeure, imposant aux industriels de suivre leurs produits « de la fourche à la fourchette ».

Les principales normes qualité

Les certifications qualité sont devenues indispensables pour les entreprises agroalimentaires :

- ISO 22000 : système de management de la sécurité des denrées alimentaires

- IFS Food : référentiel de sécurité et qualité alimentaire

- BRC Food : standard mondial de sécurité alimentaire

Le contrôle et la surveillance

Les services de l’État effectuent des contrôles réguliers pour vérifier le respect des normes sanitaires. La DGCCRF réalise plus de 100 000 contrôles annuels dans le secteur alimentaire. Les entreprises doivent également mettre en place leur propre système d’autocontrôle avec des analyses microbiologiques régulières.

La médiation des relations commerciales

Le médiateur des relations commerciales agricoles intervient dans les litiges entre producteurs et industriels. Son rôle s’est renforcé avec la loi EGAlim qui vise à protéger la rémunération des agriculteurs. En 2024, il a traité plus de 500 médiations concernant les prix des matières premières agricoles.

Les accords commerciaux internationaux

Les accords de libre-échange influencent les normes à respecter. L’accord UE-Canada (CETA) impose par exemple des standards élevés de sécurité sanitaire et de traçabilité. Les entreprises exportatrices doivent obtenir des agréments sanitaires spécifiques selon les pays destinataires.

L’essentiel à retenir sur les besoins de l’industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire devra relever de nombreux défis d’ici 2025. Les entreprises du secteur devront moderniser leurs outils de production tout en répondant aux nouvelles exigences des consommateurs. Le recrutement et la formation de personnel qualifié seront déterminants. La transition écologique et la sécurité alimentaire deviendront des axes de développement majeurs.

Les matières premières constituent la base de toute production agroalimentaire. Leur sélection, leur contrôle et leur gestion répondent à des réglementations strictes, notamment européennes comme le règlement CE n°178/2002. Leur maîtrise est déterminante pour garantir la qualité et la sécurité des produits finis.

Définition et classification des matières premières agroalimentaires

Les matières premières agroalimentaires constituent la base de toute production alimentaire industrielle. Leur classification et leur définition précise permettent d’établir les normes de qualité et de sécurité adaptées à chaque type de produit.

Classification des matières premières d’origine végétale

Les produits agricoles d’origine végétale se répartissent en plusieurs catégories :

- Les céréales : blé, maïs, riz, orge destinés à la production de farines, semoules

- Les fruits et légumes frais ou transformés (surgelés, déshydratés, en conserve)

- Les oléagineux : soja, colza, tournesol pour les huiles végétales

- Les plantes aromatiques et épices

Matières premières d’origine animale

Cette catégorie regroupe :

- Les viandes (bovine, porcine, volaille) et produits carnés

- Le lait et produits laitiers

- Les œufs et ovoproduits

- Les produits de la pêche et de l’aquaculture

Distinction entre matières brutes et transformées

Les matières premières brutes n’ont subi aucune transformation (fruits frais, légumes). Les matières transformées ont fait l’objet d’une première transformation : surgélation, déshydratation, concentration. Le règlement (CE) n°178/2002 définit précisément ces catégories pour l’industrie agroalimentaire.

Caractéristiques physico-chimiques

| Type | Teneur en eau | pH |

| Produits frais | 80-95% | 5.0-7.0 |

| Produits secs | 12-15% | 6.0-6.5 |

Additifs et auxiliaires technologiques

Les additifs (conservateurs, colorants) et auxiliaires technologiques sont considérés comme des matières premières secondaires, utilisées en faible quantité mais indispensables à la production alimentaire industrielle.

Réglementation et cahier des charges des matières premières

La réglementation française et européenne établit un cadre strict pour garantir la sécurité et la qualité des matières premières alimentaires. Les exigences s’articulent autour des principes HACCP et des normes d’hygiène définies dans les règlements européens.

Cadre réglementaire en France

Les opérateurs du secteur agroalimentaire en France doivent respecter les dispositions du règlement (CE) n°2073/2005 qui fixe les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. Ce texte définit deux types de critères : les critères de sécurité des aliments et les critères d’hygiène des procédés. La formation du personnel aux règles d’hygiene constitue une obligation légale.

Structure du cahier des charges

Le cahier des charges doit contenir les données suivantes :

- Description détaillée du produit

- Spécifications physico-chimiques (pH, humidité, etc.)

- Critères microbiologiques selon le règlement 2073/2005

- Conditions de transport et stockage

- Exigences de traçabilité

Contrôles qualite obligatoires

Les contrôles portent sur :

| Type de contrôle | Fréquence |

| Analyses microbiologiques | À réception |

| Contrôles physico-chimiques | Par lot |

| Vérification documentaire | Systématique |

Documentation et traçabilité

La traçabilité des matières premières alimentaires nécessite l’enregistrement et la conservation des documents suivants pendant 5 ans :

- Bons de livraison

- Certificats d’analyses

- Fiches techniques

- Résultats des autocontrôles

Mise à jour réglementaire

Les cahiers des charges doivent être révisés régulièrement pour intégrer les évolutions réglementaires. En France, l’application GALATEE Professional permet aux professionnels d’accéder aux dernières mises à jour des textes réglementaires concernant les matières premières alimentaires.

Gestion et approvisionnement des stocks de matières premières

La gestion des stocks de matières premières dans l’industrie agroalimentaire nécessite une organisation rigoureuse pour garantir la disponibilité des ingrédients tout en maîtrisant les coûts. Les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) permettent d’optimiser cette gestion complexe.

Organisation du stockage des matières premières

Les entrepôts de stockage doivent respecter des conditions strictes de température et d’hygiène selon la nature des produits :

- Produits secs : 18-22°C, hygrométrie 60-65%

- Produits frais : 0-4°C

- Produits surgelés : -18°C minimum

Pilotage des approvisionnements via l’ERP

L’ERP centralise les données de production et de stock pour déclencher automatiquement les commandes. Les délais moyens d’approvisionnement en France varient selon les matières :

| Type de matière première | Délai moyen |

| Produits locaux frais | 24-48h |

| Produits secs | 5-7 jours |

| Produits importés | 15-30 jours |

Coûts et contraintes du stockage

Les coûts de stockage représentent 15 à 25% de la valeur des matières premières stockées, incluant :

- Charges fixes (loyer, amortissement) : 40%

- Énergie (froid, climatisation) : 25%

- Main d’œuvre : 20%

- Assurances et frais financiers : 15%

Gestion des fluctuations des prix

Les variations des cours des matières premières agricoles nécessitent des stratégies d’achat adaptées. Les contrats à terme permettent de sécuriser les prix sur 3 à 12 mois. Les ERP intègrent des modules de suivi des cours pour ajuster les approvisionnements aux meilleures conditions tarifaires.

Contrôle qualité et traçabilité des matières premières

Le contrôle qualité et la traçabilité des matières premières constituent des éléments fondamentaux pour garantir la sécurité alimentaire. Les grands groupes agroalimentaires comme Danone appliquent des procédures strictes basées sur les normes internationales.

Méthode HACCP et points de contrôle

La démarche HACCP permet d’identifier les points critiques nécessitant une surveillance accrue lors de la réception des matières premières. Les contrôles portent sur :

- La température à réception (respect de la chaîne du froid)

- L’intégrité des emballages

- Les dates limites de consommation

- La conformité des documents d’accompagnement

Analyses et contrôles systématiques

Les analyses microbiologiques vérifient l’absence de pathogènes (Salmonella, Listeria, E.coli) selon les seuils réglementaires du règlement (CE) n°2073/2005. Les contrôles physico-chimiques mesurent le pH, l’activité de l’eau, la teneur en contaminants. Chez Danone, chaque lot reçu fait l’objet d’analyses avant mise en production.

Système de traçabilité

Conformément au règlement (CE) n°178/2002, la traçabilité doit permettre de suivre le parcours des matières premières. Les données suivantes sont enregistrées :

| Information | Détail |

|---|---|

| Numéro de lot | Identification unique |

| Fournisseur | Coordonnées complètes |

| Date de réception | JJ/MM/AAAA |

| Résultats analyses | Valeurs mesurées |

Documentation et enregistrements

Les documents suivants sont tenus à jour :

- Registres de contrôle à réception

- Bulletins d’analyses

- Fiches de non-conformité

- Certificats fournisseurs

L’ensemble des données de qualité et d’hygiene sont centralisées dans le système informatique de production pour assurer leur conservation pendant 5 ans minimum.

L’essentiel à retenir sur la gestion des matières premières agroalimentaires

La gestion des matières premières dans l’agroalimentaire continuera d’évoluer avec les nouvelles technologies de traçabilité numérique et l’automatisation des contrôles. Les exigences de transparence des consommateurs et les normes réglementaires renforcent la nécessité d’une documentation rigoureuse de toute la chaîne d’approvisionnement.

L’industrie agroalimentaire française compte 19 037 entreprises pour un chiffre d’affaires de 211 667 millions d’euros en 2021. Deuxième en Europe derrière l’Allemagne, ce secteur emploie plus de 500 000 personnes et doit relever de nombreux défis d’ici 2025 : transition écologique, automatisation, qualité des produits.

Portrait du secteur agroalimentaire français

L’industrie agroalimentaire française constitue un pilier majeur de l’économie nationale avec des performances qui la positionnent parmi les leaders européens. Ce secteur industriel, caractérisé par un tissu dense d’entreprises de toutes tailles, transforme les matières premières agricoles en produits alimentaires finis.

Un secteur économique de premier plan

En 2021, l’industrie alimentaire française comptabilise 19 037 entreprises pour un chiffre d’affaires hors taxes de 211 667 millions d’euros. Le secteur emploie 509 616 salariés en équivalent temps plein et génère une valeur ajoutée de 42 711 millions d’euros. Ces résultats placent la France au second rang européen, derrière l’Allemagne mais devant l’Espagne et l’Italie.

Structure du tissu industriel

Le tissu économique de l’industrie agroalimentaire française se caractérise par une forte proportion de TPE/PME, représentant 98% des entreprises du secteur. Cette répartition assure un maillage territorial dense, avec des unités de production réparties sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones rurales proches des bassins de production agricole.

Les filières majeures

Les principales filières qui composent le secteur agroalimentaire français sont :

- La filière viande et produits carnés, première en termes d’emplois

- Les produits laitiers, leader en chiffre d’affaires

- La boulangerie, pâtisserie et pâtes

- La fabrication de boissons

- Les produits céréaliers

- Les produits avicoles

Performance et résilience

Le secteur agroalimentaire français démontre sa capacité d’adaptation et d’innovation, malgré les défis économiques actuels. Les entreprises poursuivent leurs efforts en matière d’exportation, avec une présence affirmée sur les marchés internationaux. Néanmoins, le secteur fait face à des contraintes croissantes : pression sur les marges, réglementations strictes et concurrence internationale accrue.

Les rôles essentiels de l’industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire française remplit de nombreuses missions fondamentales dans la chaîne alimentaire, de la transformation des matières premières agricoles jusqu’à la distribution des produits finis aux consommateurs. Ses activités s’articulent autour de plusieurs fonctions stratégiques qui contribuent à la sécurité alimentaire et au dynamisme économique du pays.

La transformation et la fabrication alimentaire

La transformation des produits bruts agricoles en aliments constitue la fonction première du secteur. En 2021, les industries agroalimentaires ont transformé plus de 70% de la production agricole française. Cette activité implique des processus complexes de fabrication, du simple conditionnement à l’élaboration de produits très transformés comme les plats préparés. Les entreprises doivent respecter des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire strictes tout au long de la chaîne de production.

L’emploi et la formation

Le secteur génère 459 803 emplois directs en 2021, répartis dans 17 372 entreprises sur l’ensemble du territoire. La formation continue des salariés permet d’adapter les compétences aux évolutions technologiques et réglementaires. Les métiers couvrent un large spectre : opérateurs de production, techniciens qualité, ingénieurs R&D, commerciaux.

Innovation et développement produits

Les industries alimentaires investissent dans la recherche et développement pour créer de nouveaux produits répondant aux attentes des consommateurs. L’innovation porte sur les procédés de fabrication, la conservation des aliments, les emballages, mais aussi sur la nutrition et la santé. En 2021, le secteur a consacré 2,7% de son chiffre d’affaires à l’innovation.

Commerce international et logistique

La France, 5ème puissance agroalimentaire mondiale, a généré en 2021 un excédent commercial de 6,1 milliards d’euros. La logistique et la distribution constituent des maillons essentiels, avec des contraintes spécifiques liées à la conservation des produits frais et surgelés. La traçabilité des produits est assurée par des systèmes d’information performants, de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition.

Qualité et réglementation

Les entreprises agroalimentaires appliquent des systèmes de management de la qualité (HACCP, ISO 22000) et respectent plus de 3000 textes réglementaires. La traçabilité permet de suivre les produits à chaque étape de fabrication. Les certifications et labels (Label Rouge, IGP, AOP) valorisent les productions traditionnelles et le savoir-faire français.

Les principaux défis du secteur en 2025

L’industrie alimentaire française, deuxième d’Europe après l’Allemagne, doit relever de nombreux défis en 2025. Les industries agroalimentaires évoluent dans un contexte de mutations profondes, tant sociétales qu’environnementales.

Protection des acteurs de la chaîne alimentaire

La rémunération équitable des agriculteurs constitue une priorité. Les entreprises du secteur doivent garantir des prix d’achat permettant aux producteurs de vivre de leur activité. La transparence des prix devient obligatoire : 78% des contrats de production incluent désormais des indicateurs de coûts. Le secteur emploie 500 000 personnes dont 60 000 en Bretagne, avec des besoins croissants en personnel qualifié.

Exigences sanitaires et environnementales

La qualité sanitaire et la traçabilité des produits restent des enjeux majeurs. En 2025, 92% des industries agroalimentaires utilisent des systèmes numériques de traçabilité. L’automatisation des contrôles qualité progresse, avec 45% des chaînes de production équipées de capteurs connectés.

Transition écologique

Les objectifs environnementaux imposent une transformation profonde :

- Réduction de 40% des émissions de CO2 d’ici 2030

- 85% des emballages recyclables en 2025

- Diminution de 50% du gaspillage alimentaire

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

La dimension sociale prend une place centrale. Les entreprises agroalimentaires investissent massivement dans :

- La formation : 250 000 heures en 2024

- L’amélioration des conditions de travail

- L’insertion professionnelle

Défis technologiques et humains

L’automatisation croissante nécessite de nouvelles compétences. Les besoins en recrutement atteignent 50 000 postes par an, notamment pour :

- Techniciens de maintenance

- Opérateurs qualifiés

- Ingénieurs production

Innovation et perspectives d’avenir

L’industrie agroalimentaire française continue sa transformation numérique et écologique en 2025, portée par les nouvelles technologies et l’évolution des attentes des consommateurs. Les industries alimentaires investissent massivement dans l’automatisation et la digitalisation de leurs processus de production.

Innovations technologiques majeures

La blockchain révolutionne la traçabilité des aliments, permettant de suivre chaque étape depuis la production agricole jusqu’à la distribution. Le projet NUM-ALIM, lancé en 2023, digitalise l’ensemble des données des produits alimentaires et boissons. En 2025, 75% des entreprises du secteur utilisent cette plateforme pour partager leurs informations nutritionnelles et environnementales.

L’intelligence artificielle optimise désormais les lignes de production : maintenance prédictive, contrôle qualité automatisé, gestion des stocks en temps réel. Les industries alimentaires ont investi 2,8 milliards d’euros en 2024 dans ces technologies.

Transition écologique et nouveaux procédés

Les objectifs 2030 fixent une réduction de 30% des émissions de CO2 et de 20% de la consommation d’eau dans la production alimentaire. Les nouveaux procédés de fabrication économes en énergie se généralisent : stérilisation à froid, déshydratation douce, emballages biodégradables.

Croissance du bio et des produits durables

| Segment | Part de marché 2024 | Croissance annuelle |

| Produits bio | 12,5% | +8,3% |

| Produits locaux | 15,2% | +6,7% |

| Emballages écologiques | 22,4% | +12,1% |

Digitalisation et commerce connecté

La vente directe numérique des industries alimentaires aux consommateurs progresse de 25% par an. Les QR codes sur les emballages donnent accès à toutes les informations sur les aliments : origine, méthode de production, bilan carbone. Les applications mobiles permettent la personnalisation des produits selon les régimes alimentaires.

L’essentiel à retenir sur les enjeux de l’agroalimentaire en 2025

Les perspectives de l’industrie agroalimentaire française reposent sur la transformation numérique, avec notamment le projet NUM-ALIM, et sur la transition écologique. Les innovations technologiques comme la blockchain et l’automatisation vont de pair avec de nouveaux modes de consommation orientés vers le bio et le durable. Le secteur doit aussi réussir le défi du recrutement de personnel qualifié.

La transformation des denrées agricoles en France concerne plus de 3000 établissements et 40 000 emplois rien qu’en Nouvelle-Aquitaine. Cette activité requiert le respect strict des réglementations sanitaires et de traçabilité, tout en permettant de valoriser les productions locales via différents modes de transformation à la ferme.

Réglementation et normes sanitaires

La transformation alimentaire en France est encadrée par une réglementation stricte qui vise à garantir la sécurité sanitaire des aliments. Les textes législatifs définissent les obligations des producteurs et transformateurs, avec une attention particulière portée sur l’hygiène et la traçabilité des produits.

Le paquet hygiène : socle réglementaire européen

Depuis 2005, le « paquet hygiène » constitue le cadre réglementaire de référence pour la fabrication de denrées alimentaires. Il regroupe 5 règlements européens qui harmonisent les exigences sanitaires. Le règlement (CE) n°852/2004 établit les règles générales d’hygiène applicables aux denrées alimentaires. Pour les produits d’origine animale, le règlement (CE) n°853/2004 prévoit des dispositions supplémentaires.

La méthode HACCP : obligation de maîtrise sanitaire

La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) doit être mise en place dans tous les établissements de transformation. Elle requiert :

- L’identification des dangers physiques, chimiques et biologiques

- La détermination des points critiques de contrôle

- L’établissement de limites critiques et de mesures correctives

- La mise en place d’un système de surveillance

Formation et responsabilités du transformateur

Tout professionnel manipulant des denrées alimentaires doit suivre une formation à l’hygiène alimentaire, renouvelée régulièrement. Le transformateur est responsable de la qualité sanitaire des produits qu’il met sur le marché. Cette responsabilité implique :

Plan de maîtrise sanitaire

Le plan comprend : – Des procédures de nettoyage-désinfection documentées – Un programme de contrôles microbiologiques – Des registres de traçabilité – La maîtrise des températures – La gestion des non-conformités

Agrément sanitaire européen

L’agrément CE est obligatoire pour les établissements préparant des produits d’origine animale destinés à d’autres établissements. Les critères d’attribution portent sur les locaux, les équipements et les procédures.

Les différents modes de transformation à la ferme

La transformation des produits agricoles à la ferme permet aux exploitants de valoriser leur production. Pour mettre en place cette activite de transformation, trois modes d’organisation principaux existent, chacun présentant des caractéristiques adaptées à différents contextes d’exploitation.

L’atelier de transformation individuel

L’installation d’un atelier sur l’exploitation constitue la solution la plus autonome. Cette option nécessite des investissements conséquents en matériel et bâtiments, mais offre une maîtrise totale du processus de transformation. L’agriculteur gère ses volumes de production et ses périodes de transformation selon ses besoins. Cette formule convient particulièrement aux volumes importants et réguliers, comme en transformation laitière où la production quotidienne demande un traitement rapide.

L’atelier collectif partagé

Le partage d’un atelier entre plusieurs agriculteurs permet de mutualiser les coûts d’investissement et de fonctionnement. Cette formule nécessite une organisation rigoureuse du planning d’utilisation et l’établissement de règles communes. Elle s’adapte bien aux productions saisonnières comme la transformation des fruits et légumes. Les volumes doivent être suffisants pour rentabiliser le temps de déplacement et d’utilisation.

La prestation de service

Le recours à un prestataire agréé (entreprise spécialisée, autre agriculteur ou établissement d’enseignement agricole) évite l’investissement dans un atelier. Cette option convient aux petits volumes ou aux productions ponctuelles. L’agriculteur fournit sa matière première et récupère les produits transformés, tout en apportant ses propres recettes au transformateur.

Critères de choix du mode de transformation

- Volume annuel de production à transformer

- Régularité de la production (quotidienne, saisonnière)

- Types de produits (lait, viande, fruits/légumes)

- Circuits de commercialisation visés

- Capacité d’investissement

- Disponibilité en main d’œuvre

Quel que soit le mode choisi, la maîtrise technique reste indispensable. Des formations existent pour acquérir le savoir-faire nécessaire : fabrication de fromages, découpe de viande, conservation des fruits et légumes. Les Chambres d’Agriculture et centres de formation proposent des modules adaptés aux différents types de transformation.

Aspects économiques et financement

La transformation des denrées agricoles nécessite une analyse financière rigoureuse pour garantir la viabilité économique du projet. Le secteur agroalimentaire représente un poids économique majeur en France, avec des opportunités de financement variées pour les porteurs de projets.

Évaluation des investissements et coûts

Les dépenses à prévoir pour un atelier de transformation incluent : – L’aménagement des locaux et leur mise aux normes – Les équipements et matériels de production – Les matières premières et consommables – La main d’œuvre et les charges sociales – Les frais de fonctionnement (énergie, eau…) – Les coûts de commercialisation

En Nouvelle-Aquitaine, région très active dans la transformation agroalimentaire, on dénombre 3000 établissements qui génèrent 40 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros. Les entreprises investissent en moyenne 15-20% de leur chiffre d’affaires dans les équipements.

Dispositifs d’aide au financement

Le FEADER constitue le principal dispositif de soutien, avec des taux d’aide pouvant atteindre 40% des dépenses éligibles. Les régions proposent également des aides complémentaires.

Dépenses éligibles aux aides

- Construction et aménagement des bâtiments

- Acquisition de matériels et d’équipements neufs

- Prestations immatérielles (études, formations…)

- Aménagements extérieurs liés au projet

Analyse de rentabilité

La rentabilité d’un projet de transformation dépend de plusieurs facteurs : – Les coûts de production (dont 50-70% pour les matieres premières) – Les volumes transformés – Les prix de vente – Les circuits de distribution

Un délai de 2-3 ans est généralement nécessaire pour atteindre l’équilibre financier. Les taux de marge brute varient entre 20% et 40% selon les produits.

Implantation et logistique

L’implantation des sites de transformation des denrées agricoles en france suit une logique territoriale précise, dictée par les contraintes de production et de conservation des matières premières. Les décisions d’implantation prennent en compte la proximité des zones de production, les délais de transport et les infrastructures logistiques disponibles.